摘要:冬季來臨,又到了供暖的季節。供暖費的收繳、暖氣不熱、供暖體制改革等問題又成為熱點話題。在中國現在的大多數小區,特別是原來計劃經濟下的單位小區內,大部分都是集中供暖。要么單位自己燒小鍋爐,要么使用供熱公司的暖氣。在集中供暖的小區內,暖氣的運行模式一般是每個單元一個閥門,熱水首先供到頂樓,然后順著管子往下流動,從而每個房間內都能夠有熱水經過,加熱房間。集中供熱似乎具有規模經濟,但具體分析這種做法不僅沒有效率,反而會造成極大的效率損失。本文將從業主、供熱公司和社會的角度分析集中供暖體制可能的效率損失。

一、幾種效率損失

從業主的角度講,集中供暖具有安全、省心的特點。業主只需要繳納取暖費即可;集中供暖大多數使用熱水循環的方式加熱房間,非常安全。但是,從成本和收益的角度講,集中供暖可能會給業主造成效率損失。以濟南市某小區為例,集中供暖的收費價格為20元/平方米•供暖季度,即在一個供暖季度內,每平方米的房子要收取20元左右的暖氣費,一棟lOO平方米的房子的費用就得繳納2000元。

從替代性的取暖方式看,可以燒蜂窩煤或者用空調或電暖氣。燒蜂窩煤的成本比較便宜,每塊蜂窩煤的價格大約在0.4-0.5元,一個冬季大約需要1000塊蜂窩煤,大約需要500元。蜂窩煤可能不會使所有的房間變暖,但我們往往并不需要每個房間都很暖和,比如吃飯的時候餐廳暖和就可以了,睡覺的時候臥室暖和就可以了。用空調或電暖氣的話,一臺1500瓦的空調或電暖氣,每天運轉10個小時,大約用15度電,成本為8元錢,一個冬季算100天的話,大約為800塊錢。這樣算下來,采用暖氣的替代性取暖方式--自己燒煤或者開空調,將比繳納暖氣費劃算得多。同時,在城市中的大部分家庭,白天家里基本沒人,但暖氣卻一直開著。甚至在一些家庭,一段時間內家里都不會有人,比如春節期間到國外旅游,但暖氣卻一直開著。也就是說,在集中供暖體制下,不論業主是否在家,暖氣的消費都是強制性的。這實際上就造成了供暖的效率損失。

從供暖企業來說,許多供暖企業經常宣稱微利或者虧本,抱怨暖氣費收繳不起來,一年中的大部分時間設備閑置。這樣,集中供暖方式對供暖企業來說似乎也不劃算,其運作經營就是一種效率損失。

從整個社會的角度看,集中供暖也存在巨大的效率損失。以筆者所在的山東省濟南市為例,11月初就開始供暖,一直到次年的3月中旬,而開始供暖時的氣溫一般都在10攝氏度以上,甚至還沒有穿毛衣,但已經開始供暖氣了。到了晚上,在房間里面就熱得“難受”。到了次年,一般立春之后,房間里就不是非常冷了,特別是到3月份的時候,許多人已經開始穿短袖了,結果房間里面的暖氣還開著。因此,在這種情況下,在開始供暖的初期和供暖快結束的時候,一方面房間內暖氣在供暖,另一方面卻要開開窗戶流通空氣,釋放房間內的熱量。同時,集中供暖還存在暖氣過熱的情形,許多地方“夏天‘凍死’人、冬天‘熱死’人”。夏天在房間內需要穿毛衣,空調溫度太低;而冬天暖氣太大,只需要穿襯衣就足夠了。因此,這就出現了既大量燃燒能源制造暖氣,又不得不承受暖氣“過熱”的負面影響。很明顯,這是一種典型的能源和資源浪費。

二、國外的經驗及啟示

從上面的分析可以看出,集中供暖體制下,業主、供暖企業和整個社會都要承受效率損失,業主可以使用更便宜的替代性取暖方式,供暖企業總是宣稱虧本或微利運行,而整個社會也不得不承受集中供暖的效率損失。

由于業主可以找到更加便宜的取暖方式,就不愿意繳納取暖費,因為其他的取暖方式既便宜,還可以自己控制。另一方面,由于這種每個單元一個熱水總閥門的控制方式,在一個單元內即便不交取暖費,只要有的業主交了,就可以“搭便車”,從而業主繳納暖氣費的動力較小。業主選擇替代性取暖方式,而不繳納暖氣費,實際上就體現了一種市場選擇結果,正是校正集中供暖效率損失的一種有效方式。因此,從集中供暖各方遭受的效率損失看,這種體制也必然會被市場淘汰。

在中國,集中供暖實際上是計劃經濟體制下的產物,相當于單位或政府提供給居民的一種福利。.在單位小區內,單位供熱,包括辦公區、宿舍區都采用一套管網。傳統體制下。居民樓大部分都是單位修建的,住戶大部分也都在一個單位,這種做法是可行的。然而,隨著商品房的日益增多,小區也不再是個別單位的,而是分散的居民認購的。許多居民由于享受習慣了原來單位的集中供暖,而對原來單位集中供暖不需要交費,根本不知道集中供暖的價格,而一旦購買了商品房,由物業公司供暖并收取高昂的暖氣費的時候,居民無論從內心還是實際上都不情愿接受。當出現物業公司收不起暖氣費而不供暖和暖氣供應不足,暖氣不熱的時候,又可能導致上訪等嚴重的社會問題。

在國外,有些國家也采用集中供暖,但為了提高供暖效率、隆低能耗.采取了與我圍不同的做法。有的國家限制供暖期的室內最高溫度,如瑞典的暖氣設備最高溫度設定為25攝氏度;芬蘭住宅和辦公室的供暖溫度可保持在20至22攝氏度,商店和工廠車間保持在18攝氏度;德國政府向公眾建議的溫度分別為:臥室16攝氏度,起居室20攝氏度,書房22攝氏度,浴室24攝氏度。與此相關,相關國家在集中供暖的時候,基本上都是按戶計費,如芬蘭、瑞典等。同時,在這些國家中,供暖時間沒有統一規定,是否接受集中供暖也沒有統一規定。供暖時間要根據室內溫度來決定,在瑞典甚至夏天出現了10攝氏度以下的情形,也會供應暖氣。家庭居民戶可以根據自己的需要選擇集中供暖或者單獨供暖,在韓國集中供暖或單獨供暖的費用基本相同。

國外的經驗至少給我們兩點啟示:第一,完善的管網設計,保證每個用戶可以獨立選擇是否接受集中供暖;第二,供暖時間的確定、室內溫度要靈活掌握,以保證室內的溫度既不會太高,也不會太低。

通過前面的分析,我們可以看出,中國現行的集中供暖做法可能有比較嚴重的效率損失,不符合市場經濟發展的規律。許多地方已經出臺了一些辦法,改變現行的集中供暖方式。比如實行一戶一表,按照居民戶的使用量計費,這種做法可能需要花費大量的初始成本,卻可以解決長期問題;一些新建小區根本就不再考慮集中供暖問題,而是由各戶自己解決,可以采用空調或電暖氣,或者采用燃煤供熱等等。這些做法都體現了市場選擇的結果,可能會成為中國未來集中供暖體制改革的方向。

一、幾種效率損失

從業主的角度講,集中供暖具有安全、省心的特點。業主只需要繳納取暖費即可;集中供暖大多數使用熱水循環的方式加熱房間,非常安全。但是,從成本和收益的角度講,集中供暖可能會給業主造成效率損失。以濟南市某小區為例,集中供暖的收費價格為20元/平方米•供暖季度,即在一個供暖季度內,每平方米的房子要收取20元左右的暖氣費,一棟lOO平方米的房子的費用就得繳納2000元。

從替代性的取暖方式看,可以燒蜂窩煤或者用空調或電暖氣。燒蜂窩煤的成本比較便宜,每塊蜂窩煤的價格大約在0.4-0.5元,一個冬季大約需要1000塊蜂窩煤,大約需要500元。蜂窩煤可能不會使所有的房間變暖,但我們往往并不需要每個房間都很暖和,比如吃飯的時候餐廳暖和就可以了,睡覺的時候臥室暖和就可以了。用空調或電暖氣的話,一臺1500瓦的空調或電暖氣,每天運轉10個小時,大約用15度電,成本為8元錢,一個冬季算100天的話,大約為800塊錢。這樣算下來,采用暖氣的替代性取暖方式--自己燒煤或者開空調,將比繳納暖氣費劃算得多。同時,在城市中的大部分家庭,白天家里基本沒人,但暖氣卻一直開著。甚至在一些家庭,一段時間內家里都不會有人,比如春節期間到國外旅游,但暖氣卻一直開著。也就是說,在集中供暖體制下,不論業主是否在家,暖氣的消費都是強制性的。這實際上就造成了供暖的效率損失。

從供暖企業來說,許多供暖企業經常宣稱微利或者虧本,抱怨暖氣費收繳不起來,一年中的大部分時間設備閑置。這樣,集中供暖方式對供暖企業來說似乎也不劃算,其運作經營就是一種效率損失。

從整個社會的角度看,集中供暖也存在巨大的效率損失。以筆者所在的山東省濟南市為例,11月初就開始供暖,一直到次年的3月中旬,而開始供暖時的氣溫一般都在10攝氏度以上,甚至還沒有穿毛衣,但已經開始供暖氣了。到了晚上,在房間里面就熱得“難受”。到了次年,一般立春之后,房間里就不是非常冷了,特別是到3月份的時候,許多人已經開始穿短袖了,結果房間里面的暖氣還開著。因此,在這種情況下,在開始供暖的初期和供暖快結束的時候,一方面房間內暖氣在供暖,另一方面卻要開開窗戶流通空氣,釋放房間內的熱量。同時,集中供暖還存在暖氣過熱的情形,許多地方“夏天‘凍死’人、冬天‘熱死’人”。夏天在房間內需要穿毛衣,空調溫度太低;而冬天暖氣太大,只需要穿襯衣就足夠了。因此,這就出現了既大量燃燒能源制造暖氣,又不得不承受暖氣“過熱”的負面影響。很明顯,這是一種典型的能源和資源浪費。

二、國外的經驗及啟示

從上面的分析可以看出,集中供暖體制下,業主、供暖企業和整個社會都要承受效率損失,業主可以使用更便宜的替代性取暖方式,供暖企業總是宣稱虧本或微利運行,而整個社會也不得不承受集中供暖的效率損失。

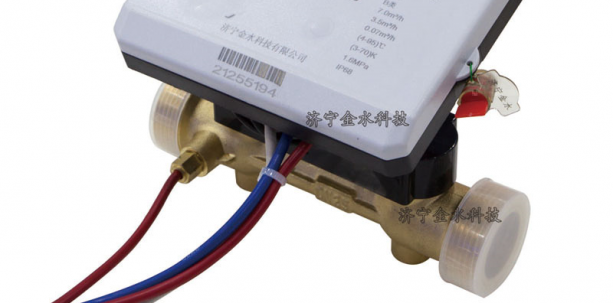

由于業主可以找到更加便宜的取暖方式,就不愿意繳納取暖費,因為其他的取暖方式既便宜,還可以自己控制。另一方面,由于這種每個單元一個熱水總閥門的控制方式,在一個單元內即便不交取暖費,只要有的業主交了,就可以“搭便車”,從而業主繳納暖氣費的動力較小。業主選擇替代性取暖方式,而不繳納暖氣費,實際上就體現了一種市場選擇結果,正是校正集中供暖效率損失的一種有效方式。因此,從集中供暖各方遭受的效率損失看,這種體制也必然會被市場淘汰。

在中國,集中供暖實際上是計劃經濟體制下的產物,相當于單位或政府提供給居民的一種福利。.在單位小區內,單位供熱,包括辦公區、宿舍區都采用一套管網。傳統體制下。居民樓大部分都是單位修建的,住戶大部分也都在一個單位,這種做法是可行的。然而,隨著商品房的日益增多,小區也不再是個別單位的,而是分散的居民認購的。許多居民由于享受習慣了原來單位的集中供暖,而對原來單位集中供暖不需要交費,根本不知道集中供暖的價格,而一旦購買了商品房,由物業公司供暖并收取高昂的暖氣費的時候,居民無論從內心還是實際上都不情愿接受。當出現物業公司收不起暖氣費而不供暖和暖氣供應不足,暖氣不熱的時候,又可能導致上訪等嚴重的社會問題。

在國外,有些國家也采用集中供暖,但為了提高供暖效率、隆低能耗.采取了與我圍不同的做法。有的國家限制供暖期的室內最高溫度,如瑞典的暖氣設備最高溫度設定為25攝氏度;芬蘭住宅和辦公室的供暖溫度可保持在20至22攝氏度,商店和工廠車間保持在18攝氏度;德國政府向公眾建議的溫度分別為:臥室16攝氏度,起居室20攝氏度,書房22攝氏度,浴室24攝氏度。與此相關,相關國家在集中供暖的時候,基本上都是按戶計費,如芬蘭、瑞典等。同時,在這些國家中,供暖時間沒有統一規定,是否接受集中供暖也沒有統一規定。供暖時間要根據室內溫度來決定,在瑞典甚至夏天出現了10攝氏度以下的情形,也會供應暖氣。家庭居民戶可以根據自己的需要選擇集中供暖或者單獨供暖,在韓國集中供暖或單獨供暖的費用基本相同。

國外的經驗至少給我們兩點啟示:第一,完善的管網設計,保證每個用戶可以獨立選擇是否接受集中供暖;第二,供暖時間的確定、室內溫度要靈活掌握,以保證室內的溫度既不會太高,也不會太低。

通過前面的分析,我們可以看出,中國現行的集中供暖做法可能有比較嚴重的效率損失,不符合市場經濟發展的規律。許多地方已經出臺了一些辦法,改變現行的集中供暖方式。比如實行一戶一表,按照居民戶的使用量計費,這種做法可能需要花費大量的初始成本,卻可以解決長期問題;一些新建小區根本就不再考慮集中供暖問題,而是由各戶自己解決,可以采用空調或電暖氣,或者采用燃煤供熱等等。這些做法都體現了市場選擇的結果,可能會成為中國未來集中供暖體制改革的方向。