摘要: 中國城鎮供熱體制改革步履艱難,但勢在必行。通過大量調研,本文試圖從根本上闡述供熱體制改革的必要性,供熱改革成敗與否的關鍵性問題并在解決途徑上進行初步探索。

關鍵詞:供熱體制改革

中國城鎮供熱體制改革的探索工作已開展多年,可以說步履艱難,究其原因,有其技術上的難度也有政策的復雜性。但不進行供熱體制改革會導致更多的經濟問題和社會問題。下面從以下幾個各方面進行闡述:

1、供熱體制改革產生的背景

1.1環境污染

隨著國家現代化進程的不斷加快,居民生活水平大幅提高,人均住房面積不斷增大。長江以北為我國采暖區域,我國能源結構決定了燃煤仍是主要的熱能提供方式,由此帶來了尾氣對環境的影響。

冬季因采暖而消耗能源造成了對環境的破壞。全球的氣候變暖,空氣質量下降,部分城市酸雨的頻繁光顧,SOX、NOX大量排放,氣候條件進一步惡化,都要求我們必須從每一個可能的方面來改變這一現狀。但供熱設備落后,運行效率低下,尾氣處理不充分等問題的存在使我們的愿望難以實現。而這些問題的存在又有其內因,包括政策與機制等問題。

1.2建筑能耗指標過高

建設部《建筑節能“九五”計劃和2010年規劃》指出:建筑能耗系指建筑在使用過程中的能耗,主要包括采暖、通風、空調、照明、炊事燃料、家用電器和熱水供應等能耗。其中以采暖和空調為主。在保證提高建筑舒適性的條件下,合理使用能源,不斷提高能源利用效率。

據測算,目前我國民用建筑能耗量占全國商品能源總耗的25%,其中采暖能耗占60%。相當于發達國家同等條件下的采暖能耗的三倍。

2000年,國家建設部76號令《關于民用建筑節能管理規定》的頒布為我國推廣節能建筑開辟了有效道路,供熱體制改革隨即而來。目前,我國北方主要還是以集中供熱為主,其原因是煤炭在我國的能源消費結構中占有相當比重,另一不可忽視的原因是它的價格對于消費者而言是比較經濟的,但每年冬季因取暖而造成的能源消耗總量是巨大的。這不僅包括煤耗、水耗、電耗,還包括管網輸送過程中的沿程損失。就近年來看,能源緊缺的形勢日益嚴重,造成能源價格的不斷上升,引發了全國各地的供熱價格不同幅度的上漲,消費者在經濟與舒適中開始博弈。

1.3能源的供需矛盾突出

從暖通專業角度講,傳統供熱方式(即供熱體制改革之前)多為上供下回單管順流形式,其弊端在于居民無法根據自身感受調節室內溫度,更不能因人員外出將采暖中止。從而造成能源分配與能源需求不符,背離市場供求關系。這一點可歸為能源的計劃配置。

因此,要解決這一矛盾就要求供熱體制改革必須在原有技術上有所突破,努力實現用熱商品化,與“福利”合理脫鉤。在采暖費收繳上依據多用多繳,少用少繳,不用不繳的原則。使其市場在能源配置上發揮基礎性作用。

1.4采暖費繳費主體混亂

由于社會宏觀經濟政策的變化和產業結構調整,有相當一部分企業由于改制、重組,職工下崗、分流,以及企業破產等變化因素,出現了采暖費無人繳納,無力繳納或者不愿繳納的現象,造成供熱企業收費困難,加之煤水電價格的不斷上漲,技術改造加大投入,致使供熱單位被欠費拖累的難以為繼。

同時由于房改政策的啟動,原先的房屋承租人絕大部分轉變為產權人,還有一部分職工購買了商品房、普通經濟適用房,再加上城市危改工程、市政建設拆遷安置購房等等,出現了政策范圍涵蓋以外的新問題,造成供熱交費主體更加不明確。

平房與樓房采暖補貼不公平,以及因住房面積大小造成補貼差異,這種補貼不公平分配引發的矛盾日趨突出。

由此可見,社會結構的多重變化,供熱體制稍顯滯后,帶來了居民在采暖問題上的失衡感。這一切必須通過政策調整,明確繳費主體,明確補貼方式,做到居民用得起熱,繳費積極主動。

1.5供熱企業管理水平低下

在我們的傳統認知觀念里,供熱企業往往與勞動力密集、工作環境惡劣、人員素質低下等詞匯聯系在一起。但對丹麥、芬蘭等北歐供熱水平較發達國家有所了解的人會知道,供熱企業早已步入科技企業行列。供熱設備的自動化運行,信息傳送的網絡智能化,合理的能源消耗,對環境的低污染。其水平遠高于我國現狀。

人員素質低下,設備老化、運行效率低下、管理落后,領導多為外行,對本職工作既缺乏必要的專業知識又沒有給予足夠的重視,這一切又導致能耗量大,居民室內溫度偏低,進而居民對采暖費的繳納產生抵觸情緒,供熱企業收費率低又無法進行必要設備維護、更新,技術改造。如此惡性循環,使整體行業發展走入歧途。而這些問題需要通過國家政策干預,由粗放型向集約型轉化,盡早步入良性循環。

2.供熱體制改革的關鍵問題

中國城鎮供熱體制改革從1997年試點到2000年建設部76號令的頒布,再到2003年建設部等八部委局聯合下發《關于城鎮供熱體制改革試點工作的指導意見》,整項工作仍以“試點”方式開展并未在所有城市強行推行,可見其復雜程度。建設部副部長曾講到過,還沒有哪一項改革的難度要大于供熱體制改革。結合本人對該項目調研,我認為其關鍵性問題主要在:

2.1技術的成熟程度

供熱體制改革要解決能源供需的不合理,根本在于對傳統供熱方式的顛覆。從專業角度講,由單管順流改為單戶分環采暖系統,從而達到分戶調解、分室控溫。簡單的說,用戶可以根據自身需要調節室內溫度,這種調節并不對其他用戶產生直接影響。這種方式的實現依賴于系統的改造,新型設備的開發應用。

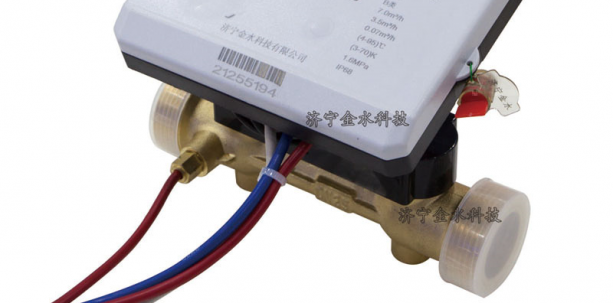

第一,管材及水質。傳統鑄造散熱器已禁止使用,取而代之以鋁合金、鋼質、銅鋁復合散熱器,這就要求水質有所提高;管材采用塑料類從而降低比摩阻,提高傳送效率;第二,調節型設備。這里主要指差壓平衡閥和散熱器溫控閥。居民要想調節溫度而又不影響其他用戶,這些是關鍵設備。其成熟程度將直接影響居民使用效果,系統的穩定性;第三,熱量表。有調節就要有計量。熱量表作為用熱的貿易結算依據,其穩定性、可靠性、耐用性必須得到保證。而這一點,我國尚無成熟技術。盡管國內部分企業立項開發,但其性能距離可推廣應用距離甚遠。而國外產品如DANFOSS、 SIMENS、HONEYWELL等產品相對完善,而價位在1500.00左右,成本相對較高,加之管材及散熱器的費用,改造成本居民無法承受;第四,鍋爐房的運行效率。節能降耗最終體現在鍋爐的煤、水、電消耗上,良好的鍋爐出力,先進的自動化控制是保證提高能源利用率的關鍵。

2.2熱價結構的合理設計

降低能源消耗,提高能源利用率,平衡能源消耗的供需矛盾,必須輔以經濟杠桿,合理的熱價結構既應保證供熱企業的合理利潤,又要能夠充分調動居民的節能積極性(這里主要指行為節能),還要使居民在采暖費的收繳上彼此沒有明顯的“不公平感”,難度之大顯而易見。熱價結構也是供熱改革過程中的敏感性問題和關鍵性問題,決定著改革的進程與成敗。也充分體現這一經濟活動是否做到“效率優先,兼顧公平”。

“熱”相對于普通商品有著特殊性。在鄰間傳熱問題上,熱能存在正外部性問題。即鄰間用熱會通過建筑墻體傳熱。通過試驗,某建筑中間層在不采暖的情況下,只要鄰間及上下層采暖,此時該中間層室內溫度可達到15℃。也就是說,自己購買的商品-熱,在自己消費的同時,給他人也會帶來收益。

供熱的能源消耗會給環境造成影響,同樣存在負外部性問題。鍋爐房附近飄塵濃度增加,空氣污染較大,能見度下降,造成附近地價貶值。

由此,供熱在能源的生產和消費上普遍存在外部性問題。傳統的經濟學理論在計算能源價格時沒有考慮其不可再生性,以及對環境的破壞成本,因此普通消費者和企業往往只支付了能源的私人成本,而沒有考慮其社會成本。其結果必然是定價結構不合理,在這種情況下,市場出現了“失靈”。所謂“失靈”就是在完全依靠市場機制的自發作用都不可能實現一般均衡和帕累托最優狀態。

政府應通過制定稅收和補貼等微觀經濟政策。使能源的私人成本等于社會成本,來解決外部性的問題。

2.3供熱企業的運行機制

目前,政府對國家企業改革的原則是:堅持市場化的改革方向不能變,再加快國有經濟的戰略性結構調整,優勝劣汰。加快國有中小企業改革。發展一批大企業和大集團公司,具有實力的熱力集團可以跨地區重組、兼并,進一步發展和壯大熱力企業。改變原有管理模式,突破傳統管理思維。

2.4采暖費相關政策

居民直接向供熱企業繳費采暖,實行用熱商品化。采暖費由政府、單位、個人共同擔負。各級財政、單位用于職工供熱采暖的費用作為供熱采暖補貼,向單位職工和離退休人員發放,變暗補為明補,采暖補貼可在成本費用中列支。若簡單地按照“暗補變明補”的原則進行改革,對于依靠財政支出的政府機關、事業單位的影響不大,但對于社會企業、自收自支的事業單位來說,供熱補貼勢必會增加勞動力的成本。

我國供熱方式呈多樣化,有燃煤集中供熱,熱電廠余熱,燃氣壁掛爐采暖、電熱膜采暖等,這些是否應該補貼、按照什么標準、如何計量和區分、補貼方式和途徑等應進行深入探討。

2.5弱勢群體的保障

供熱體制改革涉及諸多方面因素:職工的分配制度,養老保險、最低生活保障線、鰥寡孤老殘、下崗職工等以及政府、單位、個人三者負擔的平衡,供熱成本與價格的關系,中央與地方財政的平衡等等,是一項復雜的系統工程,面臨著許多必須解決的問題。

困難企業和困難職工的問題。供熱改革應該充分考慮停產、半停產、破產企業的數量和變化趨勢,以及由此產生多少困難職工。

對于鰥、寡、孤、老、殘、軍烈屬等重點優撫保障對象,需要建立相應的保障機制,增加政府財政的支出。

3.總結

供熱體制改革是一項復雜的系統性工程。每一個環節處理不當都會影響改革的進程。

技術層面,我個人建議對于一項新技術不要盲目推廣,對于國外的形式不要單純的引進,應結合我國的具體情況,充分論證,反復試驗。以點帶面,邊消化邊推廣邊完善。

政策層面,不僅是供熱領域的管理機構反復探討,還要重視配套政策的制定,做到有政策做依托,這是改革能否順利進行基礎。

行為層面,作為行為主體-供熱企業,要轉變觀念,積極探索,制定與改革相適應的管理架構,有效的激勵約束機制。而在資金問題上,實現投資主體多元化和供熱行業市場化。允許多種經濟成分進入供熱領域,社會資金、境外資本參與供熱設施的建設和經營,使其呈現投資主體多元化格局。

參考文獻

1《科學發展觀與能源政策》陳清泰

2《建筑能耗與可持續發展》王淵

3《對北京市供熱體制改革的幾點思考》許曉晨