按照國家建筑節能十一五專項規劃,寧夏自治區將對200萬平方米既有建筑進行試點改造,使改造后的建筑節能標準達到50%。這意味著,在保持室內18℃的條件下,建筑綜合耗能與1980年時修建的非節能普通建筑相比將降低一半;一個采暖季每平方米供熱能耗由29.4公斤標準煤,降為14.7公斤標準煤。

那么,這樣改造如何進行?又會對住戶的生活產生何種影響?既有建筑節能改造,包括室內供熱系統計量及溫度調控改造、熱源和供熱管網平衡改造和建筑圍護結構節能改造三大方面。為鼓勵各地進行節能改造,國家劃撥以獎代補資金,按每平方米45元的標準,對以上三方面改造對象按1:3:6的比例劃撥。從資金分配上可以看出,改進建筑圍護結構熱工性能是節能改造的關鍵,其中又以外墻、窗戶和屋頂為改造重點。

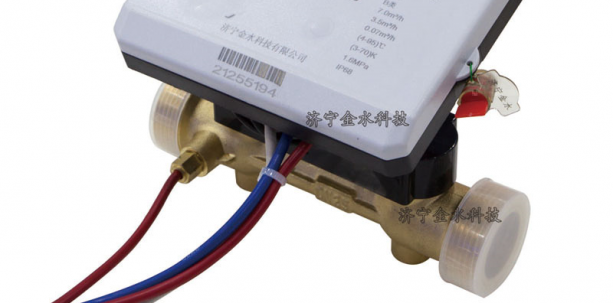

外墻加外保溫層,可有效阻隔熱量通過墻體向外散發,提高了供熱效果;而外保溫在屋外施工,并不影響住戶的日常生活,也不會減少室內居住面積。此外,屋內有1/3以上的熱能是經門窗損失的,因此在改造中換用中空塑鋼玻璃,可提高保溫效果。而對供熱系統的改造,加裝用戶熱計量調控裝置,是實現計量收費的關鍵。

節能改造雖然十萬火急,實施起來卻困難重重。既有建筑的差異性、個性化及產權的分散性,決定了其節能改造必然是一條布滿荊棘的路。

在住房和城鄉建設部貫徹落實《國務院關于進一步促進寧夏經濟社會發展的若干意見》時,特為我區完成200萬平方米既有居住建筑供熱計量和節能改造任務,協調落實了財政獎勵資金1億元。然而記者從自治區建設廳獲悉,這件利國利民的好事,卻存在專項資金發不下去的尷尬,原因是各市縣對既有建筑節能改造的積極性不高。

上個月,寧夏自治區建設廳領導到各地專題調研后發現,由于節能改造技術較為復雜,每平方米改造成本達220元至280元,國家專項資金的補貼只是總成本的一小部分,其余4/5需要地方財政、供熱企業、實施改造的單位及用戶承擔,呈現“改造越多貼錢越多”的局面。在今年首批89萬平方米既有建筑節能改造任務中,有部分項目只進行了熱源和管網改造。

問題的關鍵還在于,改造后各方均沒有看到直接受益。對于地方財政與房產開發商來說是純粹的投入;而用戶雖然感覺到屋子暖和了,但采暖費依然按面積收,住戶“節能不節錢”,同樣提不起建筑改造的積極性。至于供暖企業,由于改造面積只是其服務范圍的一部分,因此看不到明顯變化。

自治區建設廳總工程師鄭德金稱,實現熱的計量收費,成了既有建筑節能改造的一道“坎”。

熱改的核心是要把熱變成商品,通過合理的熱價和收費系統達到供熱節能的目的。依照目前按建筑面積分攤供熱費用的方式,用戶用熱多少與付費無關,因此很少關心供熱的能耗問題。如果進行節能改造后,住戶可以像換用節水器具后測算出節約多少自來水那樣,在心里算筆明白的節能賬,或許會增大支持既有建筑節能改造的積極性。

鄭總介紹,我區的熱改已經歷了由暗補變明補的過程,自治區及各市縣企事業單位采暖費按規定標準,于每年10月隨工資一次性發給職工。各地近年實施的供熱計量分戶改造,大多僅限于給每戶安裝鎖閉閥或預留熱計量裝置位置。熱的傳遞是無影無蹤的,會通過屋間墻傳遞出去,向每個用戶輸送的熱能與用戶的實際使用量并不統一,熱能是供給用戶了,還是消耗在管網里,無從統計。不論是新建節能建筑還是對既有建筑節能改造,全國還沒有一個城市真正實現按熱計量進行收費。

如何計量熱能的難題無法突破,困住了熱計量改革的步伐。對此,鄭總認為,可以先考慮安設棟用熱表,通過對一棟樓的能量消耗,計算節能程度。同時,通過單位供熱量(例如每吉焦)價格收費機制的改革和熱量分室可控的實現,逐步引導用戶行為節能。

雖然全區的既有建筑節能改造工程推進艱難,但就目前基本完成的89萬平方米任務來說,仍走在西部城市前列。吳忠朝陽小區的節能改造堪稱典范,不僅實現了熱計量、熱源和管網、建筑圍護的全套改造,還安裝了計量表,從本采暖期開始,準確測算經改造建筑的熱能消耗和節能量。

此外,隆德縣還率先在全區推行了既有建筑節能改造項目,采暖費每平方米低于普通建筑0.8元的收費機制。

目前,我區正在借鑒河北、天津、北京等地的經驗,研究按面積收取供熱費和按熱流量收取供熱費并行的“兩部制熱價”。相信有了改造試點的成功,隨著熱計量收費方式的日趨合理化,全區的節能改造工程將順利推進。