中國政府堅持實施可持續發展戰略,正確處理經濟發展同人口、資源、環境的關系,改善生態環境和美化生活環境,改善公共設施和社會福利設施。黨的十六大報告中強調,可持續發展能力不斷增強,生態環境行到改善,資源利用率顯著提高,促進人與自然的和諧,推動整個社會走上生產發展,生活富裕,生態良好的文明發展道路。

當人類社會跨入二十一世紀的時候,我國進入全面建設小康社會,加快推進社會主義現代化的新的發展階段。對我國來說,二十一世紀頭二十年,是一個必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要戰略機遇期。認真貫徹黨的十六大精神,我國城鎮供熱事業的發展面臨著新的局面,就有關問題,談幾點看法,僅供參考。

(一)認真貫徹《中共中央國務院關于加強小城鎮建設決定》,走中國特色的城鎮化道路

(1)建設部汪光燾部長在2003年1月6日召開的全國建設工作會議上所作的題為“認真貫徹黨的十六大精神,努力開創建設事業新局面”的講話中指出:城鎮化的推進,不僅僅是城鎮數量增加和城鎮人口比重提高的簡單過程。城鎮化是一次重大的社會、經濟結構轉型,走新型工業化道路,實現現代化,促進農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,實現城鄉共同富裕。中國特色的城鎮化道路,至少包含了四個方面的基本要求:一是推進城鎮化必須與新型工業協調發展,有利于經濟結構調整,有利于縮小城鄉差別和地區差別,促進區域協調發展和城鄉共同富裕。二是推進城鎮化必須貫徹可持續發展戰略。要合理開發和節約使用各種自然資源,切實保護人文資源,努力實現城市建設與經濟發展和人口、資源、環境相協調。三是推進城鎮化必須統籌城鄉建設,充分發揮城鄉規劃綜合調控作用,形成完善的城鎮體系,使大中小城市和小城鎮協調發展,有利于促進農業人口向非農產業轉移,有利于創造更多的就業崗位、擴大就業。四是推進城鎮化必須以人為本。要從最廣大人民的根本利益出發,加強基礎設施和環境建設,改善人居環境,方便群眾生活。當前我國農村經濟進入了一個新的發展階段。調整農業產業結構、轉移農村富余勞動力、提高農民收入的任務日益緊迫。發展適應農村勞動力就業的非農產業,走中國特色的城鎮化道路,是解決“三農“問題實現共同富裕目標的有效途徑。農村富余勞動力進城經商務工致富,反哺農村和農業發展,更新了觀念,增長了知識,提高了文化水平,培育了新一代。建設部門要從發展經濟、創造就業條件出發,促進城鎮化健康有序推進。必須適應社會主義市場經濟體制下城鎮化發展的客觀需要,樹立城鄉一體的全局觀念,加快體制創新,健全城鄉規劃、建設和管理的工作機制。

(2)1999年-2000年我國城鎮發展

1999年全國三十一個省、自治區、直轄市(不含臺灣省)設市668個,城市人口3.76億,人口密度每平方公里462人。

2000年全國設市663個,城市人口3.88億,住房人均使用面積14.87平方米,人均居住面積10.25平方米。

2001年全國設市662個城市人口3.97億,城市人口密度每平方公里588人。全年完成城市建設固定資產投資2352億元,估計2002年完成城市建設固定資產投資2900億元,比上年增加23%左右。

2001年統計,全國建制鎮20358個,村莊總數345.89萬個。城鎮人口4.81億,集鎮人口4.81億,集鎮23507個。2001年農業人口比2000年減少843.84萬人。2001年全國村鎮建設投資總額3119.7億元,其中住宅建設投資1886.72億元,專家預測,本世紀中,我國將有6億鄉村人口轉移到城鎮中,大大增加城鎮各方面的需求,尤其是對城鎮基礎設施的建設的需求。

(二)我國能源資源、大氣環保與節約能源

(1)根據2000年12月30日《世界能源導報》報道,我國能源資源的形勢仍是嚴峻的。我國煤炭探明可開采儲量1145億噸,可開采54-81年(即2050年-2077年),石油探明可開采儲量為32.74億噸,可開采年限為15年-20年(即2011年-2016年),天然氣探明可開采儲量11704億立方米,可開采年限約為28年-58年(即2024年-2054年)。中國人口占世界總人口的20%,人均能源的資源占有量不到世界平均水平的一半,石油僅占十分之一。中國現已是世界第三能源生產國,第二能源消費國。預測中國能源消費量:2005年能源消費量為13.3億噸標準煤,2015年為17.9億噸標準煤,到2040年為37.5億噸標準煤。中國工程院專家預測2040年,我國的能源消費量為30-38億噸標準煤。而國內每年最多可供32億噸標準煤,供需之間有一定差距。

據國際能源機構預測,到2060年全球的新能源和可再生能源的比例,將占全世界能源的50%以上。當前我國能源仍以煤炭為主。燃燒所造成的大氣污染是嚴重。1998年我國大氣排放二氧化碳為6~7億噸(其中85%是由燃煤排放形成),二氧化硫的排放出593萬噸(其中90%是由燃煤排放形成),排放的工業煙塵1175萬噸(其中73%是由能源開發利用排放的)。1999年中國環境狀況公報中,大氣環境污染一項中,主要污染物是總懸浮顆粒物和二氧化硫。統計338個城市中有137個超過國家空氣質量二級標準,占統計城市的40.5%。目前,環境污染問題已成為我國可持續發展的重要制約因素。根據國家環保局計算,中國環境問題所造成的經濟總損失占國民生產總值的10%左右。

2002年12月6日,中國環境報報道,根據《中華人民共和國和國大氣污染防治法》,國務院劃定全國113個大氣污染防治重點城市。要求到2005年已達標的39個城市應保持在相應標準,尚未達標的74個城市要求制定具體限期達標規劃,采取嚴格的防治措施,按期實行達標。

我國政府制定發展潔凈煤技術。潔凈煤技術主要是:動力煤的洗選加工技術;煤炭氣化技術;煤炭液化技術;煤的潔凈燃燒與發電技術。其中有循環硫化床然燒技術,增壓硫化床燃燒技術,燃氣蒸汽聯合循環發電技術,大容量臨界機組以及煙氣脫硫技術等。

循環流化床燃燒技術(CFBC),目前已在國內熱電廠及電廠中采用。國內已有300臺以上、每小時35噸-每小時75噸的鍋爐在運轉。在建和建成的有10臺每小時220噸的鍋爐。今后加快大中型CFBC鍋爐的國產化,逐步發展300WM的CFBC國產化機組。

煙氣脫硫技術,是目前環境保護研究的重點問題。我國在七十年代開始研究燃燒中二氧化硫的治理。九十年代,用石灰石、石膏濕法煙氣脫硫裝置,取得顯著效果。近幾年從國外引進除硫設備,主要是干法脫硫裝置。為適應國內需要,結合國情,開發低成本的煙氣脫硫技術是當務之急。

八十年代初,我國開始研究開發水煤漿技術。化工行業引進美國德士古爐,在消化吸收的基礎上取得豐碩成果。煤炭行業自行研制開發水煤漿的管道運輸技術,以及水煤漿鍋爐燃燒技術。

(2)目前,世界能源正面臨著新的變革時期,以石油為主,正在向以天然氣或再生能源為主的時期過渡。專家預測2020年以后,世界天然氣的消費將趕上并超過石油躍居各種能源這前,在這種意義上講,二十一世紀將是天然氣的世紀,這已被世人所公認。

2000年3月在上海召開的石油與天然氣國際會議上,預測2000年至2015年中國天然氣需求是:2000年300億立方米;2010年是1010億立方米;2015年是1606億立方米。2001年中國天然氣產量達到303.02億立方米,列為世界天然氣國家的第15位。

原國家計委已批準,燃天然氣聯合循環發電技術,將300MW或400MW列為示范工程。

(3)1997年全國人大常委會通過的《中華人民共和國節約能源法》及中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議中指出:政府要求能源建設要發揮資源優勢,優化能源結構,提高利用效率,加強環境保護。發展新能源和再生能源。

2002年中國城鎮供熱協會編制并審核通過《供熱技術進步發展“十五”規劃和2010年設想》,其中明確:依靠科技創新,降低供熱系統的投資和運行費用,促進供熱事業的可持續發展。要在供熱企業中廣泛推行《城鎮供熱系統節能技術措施》即《節能技術20條》,從而提高供熱系統的能源利用率,減少能源損失率,改善大氣環境質量,總之,節能增效勢在必行。

(三)我國城鎮供熱事業的可持續發展思考

(1)1999年-2001年我國城市集中供熱的發展

1999年全國已有290個城市建立了集中供熱設施。供熱能力蒸汽每小時7.01萬噸,熱水8.05萬兆瓦。全年供熱總量蒸汽2.22億噸,熱水6.9億百萬千焦。供熱蒸汽管道長度為7733公里,熱水管道為3.05萬公里。集中供熱面積已達9.68億平方米。其中住宅供熱面積達以6.32億平方米。

2000年全國有294個城市有集中供熱設施。供熱能力蒸汽7.41萬噸/小時,熱水9.74萬兆瓦;供熱總量蒸汽2.38億噸,熱水8.33億百萬千焦;蒸汽管道7963公里,熱水管道3.58萬公里。集中供熱面積11.08億平方米。其中住宅集中供熱面積為7.58億平方米。

2001年供熱能力蒸汽7.22萬噸/小時,熱水為12.62萬兆瓦;供熱總量蒸汽為3.77億吉焦,熱水為10.02億吉焦;蒸汽管道為9183公里,熱水管道為4.39萬公里。集中供熱面積為14.63億平方米(其中住宅為9.58億平方米)。

城市集中供熱的發展中,熱電廠供熱占總集中供熱的62.9%,區域鍋爐房供熱占35.1%,其它占1.35%。全國集中供熱面積中,公共建筑占33.1%,民用建筑占59.8%,其它占7.1%。

中國政府為支持熱電聯產,國家計委、國家經貿委、建設部和國家環保總局以計基礎[2000]1268號文《關于發展熱電聯產的規定》的通知,對1998年220號文進行修改,充分肯定了熱電聯產具有節約能源,改善環境,提高供熱質量,增加電力供應等綜合效益。熱電供熱節能相對于分散鍋爐供熱節能約在17千克/吉焦-20千克/吉焦標準煤,發電節能是在同容量同參數之間比較,次高壓12MW單抽機組節能140克/千瓦時。高壓60MW單抽機組節能100克/千瓦時。2001年底的統計,我國熱電聯產年供熱量128743萬吉焦。6000千瓦以上供熱機組共有1583臺,總容量達3184.21萬千瓦,占同容量火電裝機總容量的13.2%,節約標準煤量達2500萬噸。若一噸標煤按250元計算,則節煤效益為62.5億元。

運行的熱電廠中,規模最大的為太原第一熱電廠,裝機容量138.6萬千瓦。在北京、天津、沈陽、長春、鄭州、太原、吉林、秦皇島、邯鄲等市已有一批20萬千瓦、30萬千瓦大型抽汽冷凝兩用機組在運行。

根據國家對城市環境質量的要求,對市場能源結構進行調整,采用燃氣、燃油和用電供暖方式進行多能源的供熱,是集中供熱方式的一種補充,應在“因地制宜”的原則下,大力推進此項工作的進程。并對其設備、安裝以及運行進行技術指導與管理。

(2)繼續深化國有供熱企業的改革

建設部汪光燾部長在2003年1月6日召開的全國建設工作會議所做的《認真貫徹黨的十六大精神,努力開創建設事業新局面》報告中,明確指出國企改革的問題。他指出要認真貫徹《中共中央關于國有企業改革和發展若干重大問題的決定》。他指出:打破市政公用事業的壟斷經營,推動國有市政公用企業的改革。

(3)加快城鎮供熱事業市場化進程

建設部汪光燾部長,在2003年建設工作會議上指出:加快市政公用事業市場化進程。

全文摘要如下:打破壟斷,進一步開放市政公用市場。大力推行委托管理、特許經營,形成競爭。要健立健全供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理企業的成本監督制約機制,使產品和服務的價格具備補償生產成本、償還建設貸款能力,吸引社會資本投入建設和經營。加快市政公用企事業單位改革。市政公用事業單位逐步由企業化管理向企業過渡。國有獨資的市政公用企業,要進行規范化的公司制改革,形成合理的股權結構和科學、有效的經營管理體制,真正成為自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的經濟實體和市場主體。

建設部城市建設司為貫徹汪部長的加快市政公用事業市場化進程要求,曾以建城[2002]272號文印發《關于加快市政公用行業市場化進程和意見》的通知。

(4)我國城鎮供熱體制改革

1、城鎮供熱體制改革試點工作

根據國務院領導指示“改革城鎮供熱體制應抓緊試點,在試點基礎上再行推開”,遵照建設部《關于城鎮供熱體制改革試點工作的指導意見》,協會配合做好此項工作。現將有關內容摘要如下:

(1)城鎮供熱體制改革試點的指導思想、基本原則

指導思想:穩步推進城鎮用熱商品化,供熱社會化,逐步建立符合我國國情,適應社會主義市場經濟體制要求的城鎮供熱體制。加大技術創新力度,促進節能建筑的推廣應用。

基本原則:堅持國家、單位和個人合理負擔;堅持在國家統一政策目標指導下,地方因地制宜,分別決策;堅持節約能源;改善環境質量;堅持綜合配套,分階段推進。

(2)停止福利供熱,實行用熱商品化,貨幣化。

今后,居民(用熱戶)直接向供熱企業繳費采暖,實行用熱商品化。采暖費由政府、單位、個人共同負擔。各級財政單位用于職工供熱采暖的費用作為供熱采暖補貼,由單位直接向職工和退休人員發放,變“暗補”為“明補”,采暖補貼可在成本費用中列支。

(3)試點城市供熱實行政府定價,試點城市人民政府價格行政主管部門按照“保本微利”的原則制定和調整價格。按照《價格法》的規定,建立聽證會制度,征求消費者、經營者和有關方面的意見。

(4)用熱戶計量收費

城鎮新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供熱設施的,都必須設計、安裝具有分戶計量及室溫調控功能的采暖系統,實行用熱計量收費。

(5)現有公共建筑和居民住宅也要按照分戶計量,室溫可控進行改造。

已確定的試點城市,結合本地實際,制定實施方案,報省級人民政府工作批準及實施。建設部將匯同有關部門建立聯席會議制度,加強對供熱體制改革試點工作的指導,并制定配套政策。城鎮供熱體制改革試點

2、在2003年建設部城市建設司的工作要點中,提出穩步推進城市供熱體制改革。明確供熱體制改革的指導思想、原則和內容。進一步在全國范圍推動供熱體制改革。重點推動供熱收費制度改革。制定《城市供熱管理辦法》。為配合搞好此項工作,建議:

①認真貫徹落實建設部關于《民用建筑節能管理規定》,即建設部的第76號令。

從2000年10月1日起施行的《關于民用建筑節能管理規定》明確規定:新建的居住建筑的采暖系統,應當使用雙管系統,推行溫度調節和戶用熱量裝置,實行供熱計量收費。

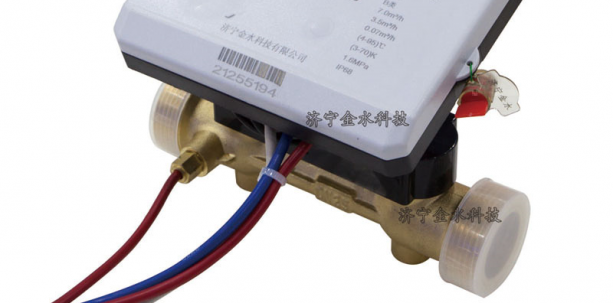

②建設部制定的熱量表生產行業標準(CJ128-2000)于2001年6月1日起實施,為生產熱量表的廠家明確方向,指出了市場。同時使熱量表的研制、開發和生產步入良性循環軌道,有序的競爭。

③計量收費中,對熱價測算的認識。

在新建居住建筑的集中采暖,實行供熱計量收費中,存在對熱價測算的問題。

國外資料報道,熱價由固定費用和變動費用組成。固定費用由人工、折舊、維修、管理和流動資金的利息等項組成。一般占總熱費的30-60%,是保證供熱企業的基本生存條件的,它與實際用熱量無關,只與簽定合同的用熱量有關。變動費用由燃料、水、電和藥劑費用、一定利潤等組成,每月按熱量表實測數進行計算。

④對現有公共建筑和居民住宅的集中采暖,如何收費的認識。我個人認為在沒有改造之前,借鑒國外經驗,可以在建筑物的供熱入口處,安裝計量裝置。用熱居民可以根據住房面積進行分攤或按住房室內的電子熱分配表計量進行測算。

總之,實現計量收費是一個極其復雜的系統工程,涉及多部門的協調工作,是一項政策性很強的工作,它是關系到居民的切身利益的一件大事。要從國內實際出發,既要積極,又要穩妥進行。

⑤積極推進供熱事業的信息化

2001年江澤民同地曾指出,進入21世紀,信息技術越來越深刻地影響著人類社會的發展。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃》中指出:信息化是當今世界經濟和社會發民的大趨勢。……以信息化帶動工業化,發揮后發優勢,實現社會生產力跨越式發展的戰略。

供熱企業的信息化工程落后于其他行業。供熱企業為了優化生產和運行,應建立供熱系統微機監控系統。協會技術委員會組織專家論證,提出與供熱系統相適應的控制系統。為使供熱生產、輸送、分配、使用處于有序狀態,提高能源利用率。同時,對大、中型鍋爐采用計算機控制燃燒過程,提高鍋爐效率。北京北辰熱力廠,采用兩臺PLC工程機對9臺35噸/時的蒸汽鍋爐進行計算機控制。幾年來,運行工況一直平穩,噸汽標煤耗平均下降9.8千克/噸,爐渣含碳量降低1.37%,效果顯著。沈陽惠天熱電股份有限公司建立了綜合信息網絡管理系統;煙臺經濟開發區熱力公司建立了辦公管理綜合網絡系統以及唐山熱力公司供熱系統的智能仿真技術鑒定等等,為供熱企業信息管理系統功能的開發作出了應有的貢獻。

今后,根據建設部的要求,信息網絡的集合效應,綜合推進行業信息化,企業信息化,實現信息的互通、共享。供熱協會秘書處建立的中心網站要盡快與全國供熱企業建立計算機應用協作網,為供熱企業提供信息服務,同時也為供熱企業提供網上發布信息,技術交流,產品介紹等方便。

當人類社會跨入二十一世紀的時候,我國進入全面建設小康社會,加快推進社會主義現代化的新的發展階段。對我國來說,二十一世紀頭二十年,是一個必須緊緊抓住并且可以大有作為的重要戰略機遇期。認真貫徹黨的十六大精神,我國城鎮供熱事業的發展面臨著新的局面,就有關問題,談幾點看法,僅供參考。

(一)認真貫徹《中共中央國務院關于加強小城鎮建設決定》,走中國特色的城鎮化道路

(1)建設部汪光燾部長在2003年1月6日召開的全國建設工作會議上所作的題為“認真貫徹黨的十六大精神,努力開創建設事業新局面”的講話中指出:城鎮化的推進,不僅僅是城鎮數量增加和城鎮人口比重提高的簡單過程。城鎮化是一次重大的社會、經濟結構轉型,走新型工業化道路,實現現代化,促進農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,實現城鄉共同富裕。中國特色的城鎮化道路,至少包含了四個方面的基本要求:一是推進城鎮化必須與新型工業協調發展,有利于經濟結構調整,有利于縮小城鄉差別和地區差別,促進區域協調發展和城鄉共同富裕。二是推進城鎮化必須貫徹可持續發展戰略。要合理開發和節約使用各種自然資源,切實保護人文資源,努力實現城市建設與經濟發展和人口、資源、環境相協調。三是推進城鎮化必須統籌城鄉建設,充分發揮城鄉規劃綜合調控作用,形成完善的城鎮體系,使大中小城市和小城鎮協調發展,有利于促進農業人口向非農產業轉移,有利于創造更多的就業崗位、擴大就業。四是推進城鎮化必須以人為本。要從最廣大人民的根本利益出發,加強基礎設施和環境建設,改善人居環境,方便群眾生活。當前我國農村經濟進入了一個新的發展階段。調整農業產業結構、轉移農村富余勞動力、提高農民收入的任務日益緊迫。發展適應農村勞動力就業的非農產業,走中國特色的城鎮化道路,是解決“三農“問題實現共同富裕目標的有效途徑。農村富余勞動力進城經商務工致富,反哺農村和農業發展,更新了觀念,增長了知識,提高了文化水平,培育了新一代。建設部門要從發展經濟、創造就業條件出發,促進城鎮化健康有序推進。必須適應社會主義市場經濟體制下城鎮化發展的客觀需要,樹立城鄉一體的全局觀念,加快體制創新,健全城鄉規劃、建設和管理的工作機制。

(2)1999年-2000年我國城鎮發展

1999年全國三十一個省、自治區、直轄市(不含臺灣省)設市668個,城市人口3.76億,人口密度每平方公里462人。

2000年全國設市663個,城市人口3.88億,住房人均使用面積14.87平方米,人均居住面積10.25平方米。

2001年全國設市662個城市人口3.97億,城市人口密度每平方公里588人。全年完成城市建設固定資產投資2352億元,估計2002年完成城市建設固定資產投資2900億元,比上年增加23%左右。

2001年統計,全國建制鎮20358個,村莊總數345.89萬個。城鎮人口4.81億,集鎮人口4.81億,集鎮23507個。2001年農業人口比2000年減少843.84萬人。2001年全國村鎮建設投資總額3119.7億元,其中住宅建設投資1886.72億元,專家預測,本世紀中,我國將有6億鄉村人口轉移到城鎮中,大大增加城鎮各方面的需求,尤其是對城鎮基礎設施的建設的需求。

(二)我國能源資源、大氣環保與節約能源

(1)根據2000年12月30日《世界能源導報》報道,我國能源資源的形勢仍是嚴峻的。我國煤炭探明可開采儲量1145億噸,可開采54-81年(即2050年-2077年),石油探明可開采儲量為32.74億噸,可開采年限為15年-20年(即2011年-2016年),天然氣探明可開采儲量11704億立方米,可開采年限約為28年-58年(即2024年-2054年)。中國人口占世界總人口的20%,人均能源的資源占有量不到世界平均水平的一半,石油僅占十分之一。中國現已是世界第三能源生產國,第二能源消費國。預測中國能源消費量:2005年能源消費量為13.3億噸標準煤,2015年為17.9億噸標準煤,到2040年為37.5億噸標準煤。中國工程院專家預測2040年,我國的能源消費量為30-38億噸標準煤。而國內每年最多可供32億噸標準煤,供需之間有一定差距。

據國際能源機構預測,到2060年全球的新能源和可再生能源的比例,將占全世界能源的50%以上。當前我國能源仍以煤炭為主。燃燒所造成的大氣污染是嚴重。1998年我國大氣排放二氧化碳為6~7億噸(其中85%是由燃煤排放形成),二氧化硫的排放出593萬噸(其中90%是由燃煤排放形成),排放的工業煙塵1175萬噸(其中73%是由能源開發利用排放的)。1999年中國環境狀況公報中,大氣環境污染一項中,主要污染物是總懸浮顆粒物和二氧化硫。統計338個城市中有137個超過國家空氣質量二級標準,占統計城市的40.5%。目前,環境污染問題已成為我國可持續發展的重要制約因素。根據國家環保局計算,中國環境問題所造成的經濟總損失占國民生產總值的10%左右。

2002年12月6日,中國環境報報道,根據《中華人民共和國和國大氣污染防治法》,國務院劃定全國113個大氣污染防治重點城市。要求到2005年已達標的39個城市應保持在相應標準,尚未達標的74個城市要求制定具體限期達標規劃,采取嚴格的防治措施,按期實行達標。

我國政府制定發展潔凈煤技術。潔凈煤技術主要是:動力煤的洗選加工技術;煤炭氣化技術;煤炭液化技術;煤的潔凈燃燒與發電技術。其中有循環硫化床然燒技術,增壓硫化床燃燒技術,燃氣蒸汽聯合循環發電技術,大容量臨界機組以及煙氣脫硫技術等。

循環流化床燃燒技術(CFBC),目前已在國內熱電廠及電廠中采用。國內已有300臺以上、每小時35噸-每小時75噸的鍋爐在運轉。在建和建成的有10臺每小時220噸的鍋爐。今后加快大中型CFBC鍋爐的國產化,逐步發展300WM的CFBC國產化機組。

煙氣脫硫技術,是目前環境保護研究的重點問題。我國在七十年代開始研究燃燒中二氧化硫的治理。九十年代,用石灰石、石膏濕法煙氣脫硫裝置,取得顯著效果。近幾年從國外引進除硫設備,主要是干法脫硫裝置。為適應國內需要,結合國情,開發低成本的煙氣脫硫技術是當務之急。

八十年代初,我國開始研究開發水煤漿技術。化工行業引進美國德士古爐,在消化吸收的基礎上取得豐碩成果。煤炭行業自行研制開發水煤漿的管道運輸技術,以及水煤漿鍋爐燃燒技術。

(2)目前,世界能源正面臨著新的變革時期,以石油為主,正在向以天然氣或再生能源為主的時期過渡。專家預測2020年以后,世界天然氣的消費將趕上并超過石油躍居各種能源這前,在這種意義上講,二十一世紀將是天然氣的世紀,這已被世人所公認。

2000年3月在上海召開的石油與天然氣國際會議上,預測2000年至2015年中國天然氣需求是:2000年300億立方米;2010年是1010億立方米;2015年是1606億立方米。2001年中國天然氣產量達到303.02億立方米,列為世界天然氣國家的第15位。

原國家計委已批準,燃天然氣聯合循環發電技術,將300MW或400MW列為示范工程。

(3)1997年全國人大常委會通過的《中華人民共和國節約能源法》及中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃的建議中指出:政府要求能源建設要發揮資源優勢,優化能源結構,提高利用效率,加強環境保護。發展新能源和再生能源。

2002年中國城鎮供熱協會編制并審核通過《供熱技術進步發展“十五”規劃和2010年設想》,其中明確:依靠科技創新,降低供熱系統的投資和運行費用,促進供熱事業的可持續發展。要在供熱企業中廣泛推行《城鎮供熱系統節能技術措施》即《節能技術20條》,從而提高供熱系統的能源利用率,減少能源損失率,改善大氣環境質量,總之,節能增效勢在必行。

(三)我國城鎮供熱事業的可持續發展思考

(1)1999年-2001年我國城市集中供熱的發展

1999年全國已有290個城市建立了集中供熱設施。供熱能力蒸汽每小時7.01萬噸,熱水8.05萬兆瓦。全年供熱總量蒸汽2.22億噸,熱水6.9億百萬千焦。供熱蒸汽管道長度為7733公里,熱水管道為3.05萬公里。集中供熱面積已達9.68億平方米。其中住宅供熱面積達以6.32億平方米。

2000年全國有294個城市有集中供熱設施。供熱能力蒸汽7.41萬噸/小時,熱水9.74萬兆瓦;供熱總量蒸汽2.38億噸,熱水8.33億百萬千焦;蒸汽管道7963公里,熱水管道3.58萬公里。集中供熱面積11.08億平方米。其中住宅集中供熱面積為7.58億平方米。

2001年供熱能力蒸汽7.22萬噸/小時,熱水為12.62萬兆瓦;供熱總量蒸汽為3.77億吉焦,熱水為10.02億吉焦;蒸汽管道為9183公里,熱水管道為4.39萬公里。集中供熱面積為14.63億平方米(其中住宅為9.58億平方米)。

城市集中供熱的發展中,熱電廠供熱占總集中供熱的62.9%,區域鍋爐房供熱占35.1%,其它占1.35%。全國集中供熱面積中,公共建筑占33.1%,民用建筑占59.8%,其它占7.1%。

中國政府為支持熱電聯產,國家計委、國家經貿委、建設部和國家環保總局以計基礎[2000]1268號文《關于發展熱電聯產的規定》的通知,對1998年220號文進行修改,充分肯定了熱電聯產具有節約能源,改善環境,提高供熱質量,增加電力供應等綜合效益。熱電供熱節能相對于分散鍋爐供熱節能約在17千克/吉焦-20千克/吉焦標準煤,發電節能是在同容量同參數之間比較,次高壓12MW單抽機組節能140克/千瓦時。高壓60MW單抽機組節能100克/千瓦時。2001年底的統計,我國熱電聯產年供熱量128743萬吉焦。6000千瓦以上供熱機組共有1583臺,總容量達3184.21萬千瓦,占同容量火電裝機總容量的13.2%,節約標準煤量達2500萬噸。若一噸標煤按250元計算,則節煤效益為62.5億元。

運行的熱電廠中,規模最大的為太原第一熱電廠,裝機容量138.6萬千瓦。在北京、天津、沈陽、長春、鄭州、太原、吉林、秦皇島、邯鄲等市已有一批20萬千瓦、30萬千瓦大型抽汽冷凝兩用機組在運行。

根據國家對城市環境質量的要求,對市場能源結構進行調整,采用燃氣、燃油和用電供暖方式進行多能源的供熱,是集中供熱方式的一種補充,應在“因地制宜”的原則下,大力推進此項工作的進程。并對其設備、安裝以及運行進行技術指導與管理。

(2)繼續深化國有供熱企業的改革

建設部汪光燾部長在2003年1月6日召開的全國建設工作會議所做的《認真貫徹黨的十六大精神,努力開創建設事業新局面》報告中,明確指出國企改革的問題。他指出要認真貫徹《中共中央關于國有企業改革和發展若干重大問題的決定》。他指出:打破市政公用事業的壟斷經營,推動國有市政公用企業的改革。

(3)加快城鎮供熱事業市場化進程

建設部汪光燾部長,在2003年建設工作會議上指出:加快市政公用事業市場化進程。

全文摘要如下:打破壟斷,進一步開放市政公用市場。大力推行委托管理、特許經營,形成競爭。要健立健全供水、供氣、供熱、污水處理、垃圾處理企業的成本監督制約機制,使產品和服務的價格具備補償生產成本、償還建設貸款能力,吸引社會資本投入建設和經營。加快市政公用企事業單位改革。市政公用事業單位逐步由企業化管理向企業過渡。國有獨資的市政公用企業,要進行規范化的公司制改革,形成合理的股權結構和科學、有效的經營管理體制,真正成為自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的經濟實體和市場主體。

建設部城市建設司為貫徹汪部長的加快市政公用事業市場化進程要求,曾以建城[2002]272號文印發《關于加快市政公用行業市場化進程和意見》的通知。

(4)我國城鎮供熱體制改革

1、城鎮供熱體制改革試點工作

根據國務院領導指示“改革城鎮供熱體制應抓緊試點,在試點基礎上再行推開”,遵照建設部《關于城鎮供熱體制改革試點工作的指導意見》,協會配合做好此項工作。現將有關內容摘要如下:

(1)城鎮供熱體制改革試點的指導思想、基本原則

指導思想:穩步推進城鎮用熱商品化,供熱社會化,逐步建立符合我國國情,適應社會主義市場經濟體制要求的城鎮供熱體制。加大技術創新力度,促進節能建筑的推廣應用。

基本原則:堅持國家、單位和個人合理負擔;堅持在國家統一政策目標指導下,地方因地制宜,分別決策;堅持節約能源;改善環境質量;堅持綜合配套,分階段推進。

(2)停止福利供熱,實行用熱商品化,貨幣化。

今后,居民(用熱戶)直接向供熱企業繳費采暖,實行用熱商品化。采暖費由政府、單位、個人共同負擔。各級財政單位用于職工供熱采暖的費用作為供熱采暖補貼,由單位直接向職工和退休人員發放,變“暗補”為“明補”,采暖補貼可在成本費用中列支。

(3)試點城市供熱實行政府定價,試點城市人民政府價格行政主管部門按照“保本微利”的原則制定和調整價格。按照《價格法》的規定,建立聽證會制度,征求消費者、經營者和有關方面的意見。

(4)用熱戶計量收費

城鎮新建公共建筑和居民住宅,凡使用集中供熱設施的,都必須設計、安裝具有分戶計量及室溫調控功能的采暖系統,實行用熱計量收費。

(5)現有公共建筑和居民住宅也要按照分戶計量,室溫可控進行改造。

已確定的試點城市,結合本地實際,制定實施方案,報省級人民政府工作批準及實施。建設部將匯同有關部門建立聯席會議制度,加強對供熱體制改革試點工作的指導,并制定配套政策。城鎮供熱體制改革試點

2、在2003年建設部城市建設司的工作要點中,提出穩步推進城市供熱體制改革。明確供熱體制改革的指導思想、原則和內容。進一步在全國范圍推動供熱體制改革。重點推動供熱收費制度改革。制定《城市供熱管理辦法》。為配合搞好此項工作,建議:

①認真貫徹落實建設部關于《民用建筑節能管理規定》,即建設部的第76號令。

從2000年10月1日起施行的《關于民用建筑節能管理規定》明確規定:新建的居住建筑的采暖系統,應當使用雙管系統,推行溫度調節和戶用熱量裝置,實行供熱計量收費。

②建設部制定的熱量表生產行業標準(CJ128-2000)于2001年6月1日起實施,為生產熱量表的廠家明確方向,指出了市場。同時使熱量表的研制、開發和生產步入良性循環軌道,有序的競爭。

③計量收費中,對熱價測算的認識。

在新建居住建筑的集中采暖,實行供熱計量收費中,存在對熱價測算的問題。

國外資料報道,熱價由固定費用和變動費用組成。固定費用由人工、折舊、維修、管理和流動資金的利息等項組成。一般占總熱費的30-60%,是保證供熱企業的基本生存條件的,它與實際用熱量無關,只與簽定合同的用熱量有關。變動費用由燃料、水、電和藥劑費用、一定利潤等組成,每月按熱量表實測數進行計算。

④對現有公共建筑和居民住宅的集中采暖,如何收費的認識。我個人認為在沒有改造之前,借鑒國外經驗,可以在建筑物的供熱入口處,安裝計量裝置。用熱居民可以根據住房面積進行分攤或按住房室內的電子熱分配表計量進行測算。

總之,實現計量收費是一個極其復雜的系統工程,涉及多部門的協調工作,是一項政策性很強的工作,它是關系到居民的切身利益的一件大事。要從國內實際出發,既要積極,又要穩妥進行。

⑤積極推進供熱事業的信息化

2001年江澤民同地曾指出,進入21世紀,信息技術越來越深刻地影響著人類社會的發展。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十個五年計劃》中指出:信息化是當今世界經濟和社會發民的大趨勢。……以信息化帶動工業化,發揮后發優勢,實現社會生產力跨越式發展的戰略。

供熱企業的信息化工程落后于其他行業。供熱企業為了優化生產和運行,應建立供熱系統微機監控系統。協會技術委員會組織專家論證,提出與供熱系統相適應的控制系統。為使供熱生產、輸送、分配、使用處于有序狀態,提高能源利用率。同時,對大、中型鍋爐采用計算機控制燃燒過程,提高鍋爐效率。北京北辰熱力廠,采用兩臺PLC工程機對9臺35噸/時的蒸汽鍋爐進行計算機控制。幾年來,運行工況一直平穩,噸汽標煤耗平均下降9.8千克/噸,爐渣含碳量降低1.37%,效果顯著。沈陽惠天熱電股份有限公司建立了綜合信息網絡管理系統;煙臺經濟開發區熱力公司建立了辦公管理綜合網絡系統以及唐山熱力公司供熱系統的智能仿真技術鑒定等等,為供熱企業信息管理系統功能的開發作出了應有的貢獻。

今后,根據建設部的要求,信息網絡的集合效應,綜合推進行業信息化,企業信息化,實現信息的互通、共享。供熱協會秘書處建立的中心網站要盡快與全國供熱企業建立計算機應用協作網,為供熱企業提供信息服務,同時也為供熱企業提供網上發布信息,技術交流,產品介紹等方便。